La légende arthurienne est ce qu’elle est : une légende, c’est-à-dire un ensemble d’histoires situées à mi-chemin entre la fiction et la réalité. Une légende, c’est comme un récit de Schrödinger : on ne sait pas tout à fait si c’est vrai ou si c’est faux. Pour savoir dans quelle mesure le mythe arthurien s’est inspiré de la réalité, il faut regarder là où tout a commencé. Il faut regarder l’origine de la légende arthurienne : les sources écrites. En étudiant un peu le sujet, on s’aperçoit que les histoires gravitant autour du roi Arthur s’appuient sur de nombreux écrits dont les premiers furent écrits au VIe siècle. Voici comment tout a commencé.

Les premiers écrits

Les premiers écrits où il est question d’Arthur ou de Merlin, ne traitent pas entièrement de ces personnages. Ils n’y font qu’apparaitre brièvement. C’est notamment le cas de l’Historia Brittonum de Nennius et des Annales Cambriae.

Voici la liste des premiers écrits évoquant Arthur:

- De excidio Britanniae, Gildas le Sage, vers 540

- Historia Brittonum, Nennius, vers 800

- Annales Cambriae, vers 950

- Culhwch ac Olwen (Culhwch et Olwen), XIe siècle

- Livre de Taliesin, dont deux poèmes évoquant Arthur sont supposés du Xe siècle

- Vita Cadoci (Vie de saint Cadoc), Liffris, vers 1100, un passage met en scène Arthur, Kaï et Bedwyr

- Vita Carannogi (Vie de saint Carannog), Liffris, un passage met en scène Arthur

- Vita Padarni (Vie de saint Padarn), vers 1100, un passage met en scène Arthur

L’Historia Regum Britanniae

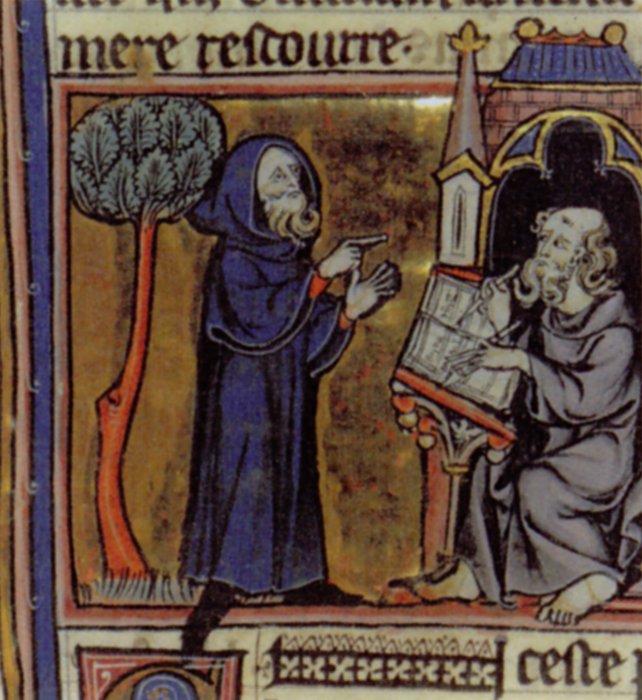

Ce n’est qu’au XIIe siècle qu’un ouvrage accordera une place importante à la légende arthurienne. Et l’on peut dire que c’est Geoffroy de Monmouth qui fonde et établit les bases de la légende. Après avoir écrit sa Vita Merlini, il s’inspire des écrits antérieurs pour raconter l’histoire des rois de Bretagne, depuis Brutus, le premier roi, jusqu’à Cadwaladr, roi de Gwynedd et dernier roi issu de cette lignée à s’être défendu contre les envahisseurs anglo-saxons. La partie allant de Vortigern à Arthur occupe une grande place dans l’ouvrage.

Il est très probable que Geoffroy de Monmouth écrit suite à la commande du roi Henri Ier et que son Historia n’a d’autre but que de donner légitimité à la nouvelle dynastie, normande (donc proche de l’Armorique).

Wace traduit l’Historia Regum Britanniae en langue romane : cela donnera le Roman de Brut.

Chrétien de Troyes

Quelques années plus tard, le français Chrétien de Troyes écrit plusieurs romans de chevalerie, s’inspirant de la matière de Bretagne. Les voici:

- un roman del roi Marc et d’Ysalt la blonde (Tristan et Iseult, perdu) ;

- Érec et Énide, vers 1170 ;

- Cligès ou la Fausse morte, vers 1176 ;

- Lancelot ou le Chevalier de la charrette, roman de Lancelot, vers 1175-1181 (achevé par Godefroiz de Leigni) ;

- Yvain ou le Chevalier au lion, roman d’Yvain, vers 1175-1181 ;

- Perceval ou le Conte du Graal ou roman de Perceval, vers 1182-1190 (inachevé).

À présent, la légende est née.

Le temps des continuateurs

Le XIIIe siècle est marqué par de nombreux romans, dont certains sont anonymes, reprenant et ajoutant des éléments à la matière de Bretagne et la légende arthurienne.

En 1469, Thomas Malory rédige un ouvrage en langue anglaise, compilant tout ce qui a déjà été écrit sur le roi Arthur: Le Morte D’Arthur est une synthèse de la légende arthurienne.

Aujourd’hui

Depuis le XXe siècle, la littérature arthurienne a explosé. T.H. White, Julien Gracq, Rosemary Sutcliff, Marion Zimmer Bradley, Stephen Lawhead, Jean Markale, pour ne citer qu’eux, sont mondialement connus. Et le mythe arthurien se propage dans les autres champs artistiques: cinéma, TV, BD…